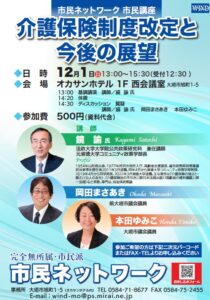

市民講座「介護保険制度改定と今後の展望」開催

12月1日(日)に法政大学大学院公共政策研究科 兼任講師の鏡 諭 氏(元淑徳大学コミュニティ政策学部長)をお招きし「介護保険制度改定と今後の展望」と題して基調講演を行っていただきました。大垣市や近隣町会議員、市民、社会福祉士を目指されている方など12名の方に参加いただきました。

介護保険は2000年4月に5番目の社会保険(厚生年金保険・健康保険・雇用保険・労災保険)としてスタートしました。

介護保険は給付(サービス)と負担(保険料)の関係で成り立ち、自治事務という自治体が構築する制度です。

国全体の給付額、20年前は1年間で3.6兆円、現在は12兆円と3.33倍。

1号保険者(満65才以上)一人当たり1ヵ月の負担額、20年前は2,922円、現在は6014円と2.07倍です。また制度改正に係る議論を国が行うため、自治体・事業者・介護サービスを受ける高齢者や家族の要望に乖離(かいり)があるなど、第9次計画改正による変更点と課題を詳しく教えていただきました。

質疑応答で参加者から「学んだことを家族や親兄弟、周りの方たちにどう伝えたらよいですか?」と質問がありました。鏡先生からは

『介護保険は「給付」と「負担」の関係で成り立っており、サービス=給付が大きければ、負担=保険料が高くなる仕組みで、それらを自治体=保険者ごとに決定する仕組みです。その自治体の決定に市民として参加できるので、保険料は自分で決められると言えます。

自分で決められるということは、たくさんのサービスを求める人が多い場合は保険料は高くなりますし、保険料は安い方が良いと思う人は、サービスが少なくても良いと考えるでしょう。介護保険は、住んでいる自治体の介護サービスを市民が決定できる仕組みで、住民たちの求める内容を自分たちで作れる優れた制度です。

ただ今は、そういう本来の仕組みになっていません。最初から財務省や厚生労働省が頭を押さえて、「給付」サービスが大きくならないようにしています。その結果、将来は介護人材が更に不足し、認知症高齢者向けのサービスが十分でなくなる可能性があります。

このままの仕組みが続くと家族の負担が増え、介護される側へのサービスが足りません。皆さんに知ってほしいのは、今のうちにサービスを充実させておかないと将来困るのではないかということです。若干「負担」が増えてもサービスの充実を望むのか、将来は家族で頑張るから今のままでよいと考えるか、どちらの選択をするかでサービスは決まります。

私たちは、自分の老後をどのように暮らしたいのかを、議論し決定していく必要があります。その際には、どんな介護環境で暮らしたいのかを話し合う必要があると感じています。』

多くの方にこのことを知っていただき、幾つになっても住みやすい地域であるための話し合いを行っていきたいと思います。